" Mariage Skipwith - Van den Clooster "

Par Jean-François Martre

La cérémonie de mariage du 2 juin 1802 présidée par Jean Saulnier, maire de Puteaux de 1800 à 1816, regroupe

des personnages historiques témoins actifs du fameux épisode de la vente de la Louisiane aux États-Unis par Napoléon

Bonaparte.

Voici tout d'abord, l'acte de mariage :

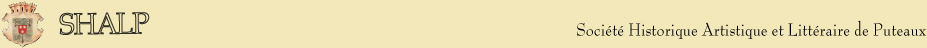

Acte de mariage - Archives Municipales de Puteaux 1E2/21, vue 167

Le 13 prairial An X, Jean Saulnier, maire de Puteaux, arrondissement communal de Saint Denis, département de

la Seine, déclare unis par le mariage en sa mairie de Puteaux :

Fulwar Skipwith, âgé de trente-sept ans, né à Richmond, État de Virginie, agent commercial des Etats-Unis

d'Amérique près du gouvernement français, demeurant à Puteaux, fils majeur de Fulwar Skipwith et de Sarah Haddon son épouse,

demeurant de leurs vivants à Richmond, d'une part,

Louise Barbe (dite Éveline) Van den Clooster, âgée de trente et un ans, née à Bruxelles département

de la Dyle, le 22 février 1771, demeurant à Moulins, département de l'Allier, fille majeure du Baron Louis François

Vanden Clooster et d'Antoinette Genewin, d'autre part.

Les actes préliminaires sont extraits des Registres des publications des mariages faites l'une en la commune de Moulins en

date du floréal dernier, signée Heulhard Fabrice, maire, avec paraphe, l'autre en cette commune de Puteaux en date du trente

floréal aussi dernier, vu pareillement l'extrait de naissance de l'épouse et l'attestation du Ministre plénipotentiaire des

Etats-Unis d'Amérique en lieu d'extrait de naissance, le tout en bonne forme.

Lesquels actes et pièces sont déposées dans nos archives.

Témoins du marié :

Robert Livingston, ministre plénipotentiaire des Etats-Unis, demeurant près la République française, âgé de

cinquante-cinq ans.

François Hermand, demeurant à Puteaux, vivant de son bien, âgé de soixante-deux ans

Témoins de la mariée :

Joseph Fouché, ministre de la Police Générale de la République française,

Joel Barlow, demeurant à Paris, rue de Vaugirard, propriétaire, quarante-huit ans, ami de l'épouse.

Ce document porte les signatures originales de toutes ces personnalités.

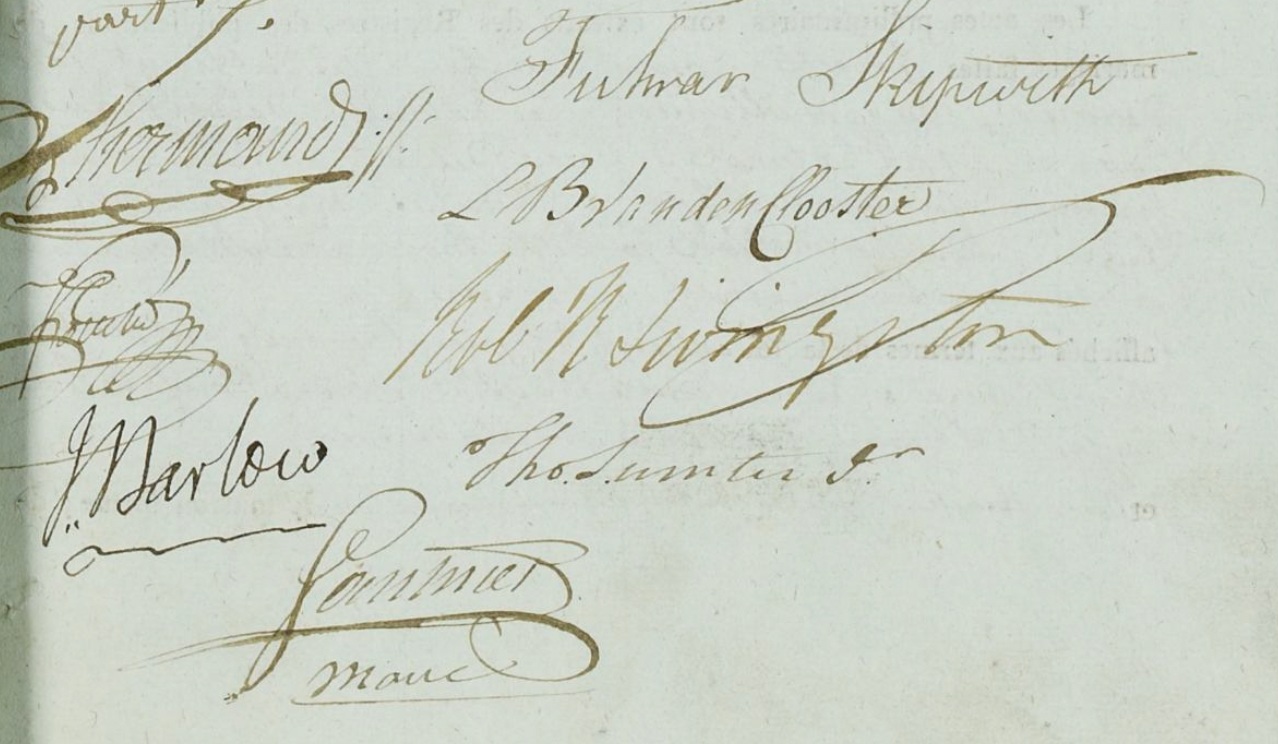

Le marié - Fulwar Skipwith (21 février 1765 - 7 janvier 1839).

C'est le consul général des États-Unis à Paris depuis 1795.

Né dans le comté de Dinwiddie près de Richmond (Virginie)

Il a tout juste 16 ans quand il s'échappe du collège de William et Mary pour rejoindre l'armée pendant la guerre

d'indépendance et participer au siège et à la victoire de Yorktown en 1781. Cette bataille entre les anglais commandés

par Lord Charles Cornwallis d'une part, les insurgés américains, les volontaires de La Fayette menés par Washington, et

le corps expéditionnaire français du général comte de Rochambeau d'autre part, protégés par le blocus naval de l'amiral de

Grasse, signe la défaite certaine de la Grande-Bretagne.

Cousin éloigné de Thomas Jefferson, il commence une carrière de commerçant spécialisé dans le tabac.

En 1786, il part pour Londres et reste en Europe pendant une décade.

Peu après l'arrivée de George Washington à la Présidence, Skipwith devient consul ce qui fait de lui un diplomate et un

représentant de la politique étrangère des Etats-Unis.

4 juin 1790 il est nommé consul à la Martinique ce qui inclus Cayenne, les iles Sainte Lucie et Tobago où il reste jusqu'en

mars 1793.

Il devient consul général à Paris 1795 auprès de l'ambassadeur James Monroe. Monroe est rappelé par Washington au bout de

deux ans et Skipwith reste le seul représentant commercial et diplomatique des Etats-Unis en France pendant plusieurs années.

Nous ne savons pas depuis quand il habite Puteaux, ni où il loge. La seule information trouvée dans les registres concerne le

décès de Nicolas Lallemand, son jardinier, le 19 mars 1802.

2 juin 1802 Skipwith se marie avec Louise Barbe Van den Clooster, une comtesse flamande.

30 avril 1803 - Il participe à la négociation de la vente de la Louisiane aux Etats-Unis pour la somme dérisoire de 80

millions de francs (15 millions de dollars).

Sa fille Leila (1804 - 1844) est née en Virginie en 1804. Mi 1820, elle épouse Thomas Bolling Robertson, 3e gouverneur de la

Louisiane.

En 1809, Skipwith gagne la Floride occidentale espagnole. Membre du premier tribunal de la Floride occidentale, il prend part

en 1810 à la rébellion contre le pouvoir espagnol et servit en tant que Président de la République éphémère de Floride

occidentale pendant douze jours. Il sera le premier et seul gouverneur de la nation indépendante de la West Florida.

Le 27 octobre 1810 la jeune république était annexée aux Etats-Unis par le président James Madison qui la déclara faisant

partie de l'acte d'achat de la Louisiane. Le gouvernement de la West Florida et Skipwith tentèrent en vain de négocier

l'unité de leur état qui fut absorbé par la Louisiane et le Mississipi.

Skipwith fut par la suite membre du Sénat de Louisiane, en 1827 il participe à la mise sur pied de la société agricole de

Bâton-Rouge.

La mariée - Louise Barbe (dite Éveline) Van den Clooster (1770-1855)

C'est une baronne hollandaise née à Bruxelles, département de la Dyle, habitant Moulins.

Département de la Dyle

Occupés par les Français à la suite de la bataille de Fleurus le 26 juin 1794, les Pays-Bas autrichiens et la principauté de

Liège sont annexés par la jeune République française lors de la convention nationale du 1er octobre 1795 et réorganisés en 9

départements. L'ancien duché de Brabant est coupé en deux, la partie sud devient le département de la Dyle du nom de la

rivière que le traverse avec Bruxelles comme chef-lieu.

Après sa défaite lors de la campagne de France, Napoléon est contraint d'abdiquer. Les territoires de l'Empire sont dissouts

et les nouvelles frontières sont fixées par le traité de Paris signé le 30 mai 1814.

Le département de la Dyle devient la province du Brabant méridional rattachée au royaume uni des Pays-Bas nouvellement créé

par le congrès de Vienne.

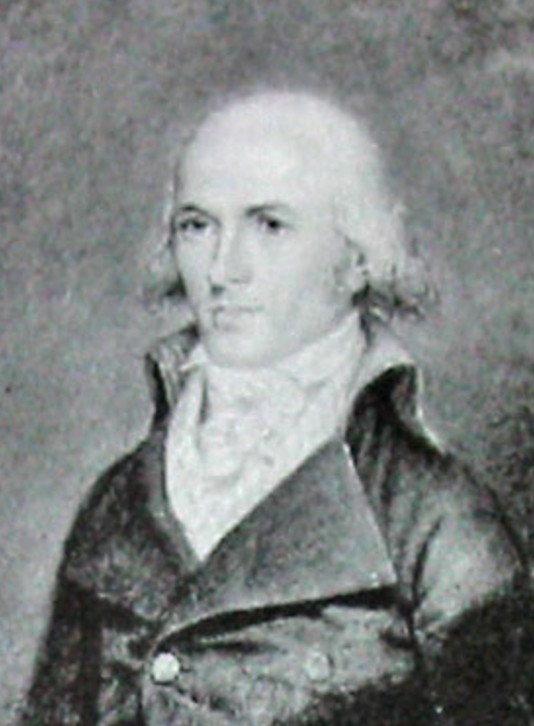

1er témoin du marié - Robert Livingston (1746-1713)

Né le 27 novembre 1746 à Manhattan et décédé le 26 février 1813 à Clermont (New York). Avocat, homme politique, diplomate, un des pères fondateurs des Etats-Unis. Il est l'un des membres de la commission des Cinq nommé le 5 juin 1776 pour rédiger la Déclaration d'Indépendance des Etats-Unis.

Il est au milieu des cinq.

Il est ambassadeur des Etats-Unis en France de 1801 à 1804 et négocie avec James Monroe l'achat de la Louisiane en 1803.

Le marquis de Barbé-Marbois, debout, ministre français du trésor, présente la Louisiane sur une carte à l'ambassadeur Robert Livingston à droite et au ministre plénipotentiaire James Monroe au centre.

La vente de la Louisiane par Napoléon Bonaparte la 30 avril 1803

Napoléon Bonaparte 1er consul par Ingres, 1803

Dépité par l'échec de l'expédition Leclerc/Archambaud fils à Saint-Domingue et la perte de cette colonie qui rapportait beaucoup à l'état, Bonaparte, qui ne veut pas ouvrir un deuxième front loin de l'Europe contre l'Angleterre, propose la vente de toute la Louisiane pour la somme dérisoire de 80 millions de francs aux négociateurs étatsuniens venus négocier La Nouvelle Orléans et la libre circulation sur le Mississipi. Le Président Jefferson, malgré l'opposition fédéraliste du nord, se réjouit de cette proposition inattendue qui écartait la menace britannique et doublait la surface du territoire des Etats-Unis. C'est le début de la conquête vers l'ouest.

En blanc, le territoire de la Louisiane vendue par la France en 1803, plus de 2 145 000km2 au prix de 3 cents par acre, 15 millions de dollars, soit 385 millions de dollars actuels.

2ème témoin du marié- François Hermand

72 ans, habitant Puteaux et vivant de son bien.

Fulwar habitait-il chez lui ?

1er témoin de la mariée - Joseph Fouché (1759-1820)

Duc d'Otrante, né au Pellerin près de Nantes le 21 mai 1759, mort le 26 décembre 1820 à Trieste

Son père Julien Joseph (1719-1771) commence sa carrière comme matelot et finit capitaine de marine marchande

commandant d'un brick négrier. Ses revenus lui permettent d'acheter

une plantation à Saint-Domingue

dans laquelle travaillent des esclaves noirs. Il meurt le 10 mars 1771 au retour d'un voyage de traite.

De santé fragile, Joseph ne peut suivre la carrière de son père. Il fait ses études au séminaire de l'Oratoire de Nantes et

devient professeur de sciences dans divers collèges dont celui d'Arras en 1788. C'est là qu'il fait la connaissance de

Robespierre. C'est un franc-maçon.

Lorsqu'éclate la Révolution française, il est préfet des études chez les Oratoriens de Nantes. Il embrasse la cause avec

ardeur et est élu député de la Convention de la ville de Nantes en septembre 1792.

Il est d'abord chargé d'organiser la Garde nationale à Nantes et de recruter des volontaires contre les vendéens, puis

effectue une entreprise intense de déchristianisation de la Nièvre et de l'Allier accompagnée de graves dérives. Il vote

la peine de mort de Louis XVI, choix qui le poursuivra toute sa carrière.

Appelé à la rescousse pendant la révolte de Lyon de fin 1793 à fin 1794 il y gagne le surnom de mitrailleur de Lyon pour

avoir remplacé la guillotine trop lente par le mitraillage de masse des condamnés (1683 victimes de cette répression). Il

arrive à traverser la terreur et trouve différents emplois jusqu'en 1799.

Il devient ministre de la Police le 20 juillet 1799 et rend de grands services à Bonaparte lors du coup d'État du 18

brumaire an VIII (9 novembre 1799). Reconduit ministre de la Police par le premier consul, il va renforcer de façon

remarquable l'organisation de son ministère créant une division spéciale de la police secrète faisant procéder à des

investigations en profondeur et des enquêtes de personnalité sur les individus. Au fait de sa puissance, il est nommé duc

d'Otrante le 15 août 1809.

Commence alors un lent déclin malgré le double-jeu qui le conduit en 1814 à proposer ses services à Louis XVIII alors

qu'il est toujours ministre de l'Empereur. Le roi restauré le recevra le 7 juillet à Arnouville en même temps que Talleyrand.

La chambre introuvable élue en août 1815 précipite sa chute et il meurt en exil à Trieste le 26 décembre 1820.

2éme témoin de la mariée - Joel Barlow,

Demeurant à Paris, rue de Vaugirard, propriétaire, quarante-huit ans, ami de l'épouse.

La présence française en Louisiane

Prise de Québec par les anglais (1759)

Fin de la guerre de sept ans (1761) qu'on peut qualifier de première guerre mondiale car les théâtres d'opération se situent

sur tous les continents. La France va perdre presque entièrement son premier empire colonial.

La France cède la Louisiane à l'Espagne (1762).

Traité de Paris consacrant la domination anglaise sur la Nouvelle-France (1763)

Déclaration d'indépendance des Etats-Unis (1776).

1778, Louis XVI déclare la guerre à l'Angleterre, en compagnie de ses cousins de Madrid.

Sous la Révolution, une série de pétitions d'habitants de la Louisiane, notamment d'anciens colons de Saint-Domingue ayant fui

devant Toussaint Laverdure, demandant sa réunion avec la France parvint au gouvernement français. Le Directoire conçut un

projet de rattachement de la Louisiane qui ne fut mis en œuvre qu'en 1799 par Bonaparte qui rêve de remettre en place les

anciennes colonies françaises.

En octobre 1800, le traité de Saint-Ildefonse programme le retour de la Louisiane à la France, mais il faut attendre la

convention d'Aranjuez, le 21 mars 1801 pour que cette cession soit confirmée.

La Louisiane était revendiquée par Jefferson essentiellement pour des raisons commerciales : liberté de navigation sur le

Mississipi.

L'ambassadeur des Etats-Unis à Paris, Robert Livingston engagea immédiatement des négociations pour que le Premier Consul

consente à la vente de l'immense territoire.

Aux yeux de Napoléon, la Louisiane avait perdu tout intérêt après l'échec à Saint Domingue de l'expédition du général Leclerc

assisté de Rochambeau fils.

La France et la Colonie de Saint-Domingue futur Haïti

1623 - Sous Louis XIII, le cardinal de Richelieu dote la France d'une politique coloniale.

L'ile d'Hispaniola est espagnole, mais la partie ouest est peu occupée et des Français s'installent notamment sur l'ile de la

Tortue et l'ile-à-vache, principalement sous la forme de boucaniers et de la piraterie (corsaires). L'esclavage n'existe pas,

les noirs présents sont affranchis.

1632-1640 période anglaise

1640 - 1654 période française. Flibuste et plantations de tabac. Louis XIII autorise la traite des esclaves.

1654 - retour des Espagnols

1656 - reprise en main par les Français

1664 - Cession à la Compagnie des Indes Occidentales

1666-1670 - Guerre de Dévolution. Français contre Espagnols et Hollandais. Période des grandes flibustes.

1670-1684 - La Ferme du tabac qui régit la culture du tabac est concédée en 1674 à la marquise de Maintenon. C'est la première

période de l'expansion sucrière. Louis XIV autorise les grands ports français à commercer le sucre et les

esclaves. Les grandes familles d'armateur de La Rochelle développent le commerce avec les Antilles et installent de nombreuses

raffineries de sucre blanc

1685-1696 - regain corsaire

1697 - Le traité de Ryswick entre l'Espagne et la France sécurise la situation de la France dans la colonie. L'Espagne

reconnaît la domination française sur l'ouest de l'ile et la France fait cesser les attaques contre l'Espagne et rend une

grande partie des Pays-Bas espagnols.

1698 - 1703 débuts de l'exploitation de la colonie. Création de la Compagnie de Saint-Domingue

1703 - 1736 Introduction des cultures du coton et du café

1720-1791 - la colonie sucrière. Avant la Révolution, les produits coloniaux de Saint-Domingue représentent un tiers des

exportations françaises. 45% des esclaves importés par la France le sont à Saint Domingue.

1791- Deux ans après le début de la Révolution française, une insurrection des esclaves dans la partie occidentale oblige les

Français à abolir l'esclavage d'abord localement puis l'année suivante à l'ensemble des colonies du royaume.

1794 Toussaint Louverture s'impose comme chef de la rébellion et se fait nommer gouverneur à vie de Saint-Domingue.

1800-1803 - Saint-Domingue sous l'autorité de Toussaint Louverture

1802 - décidé à mettre fin au projet d'autonomie, le premier consul Napoléon Bonaparte envoie une expédition française à

Saint-Domingue commandée par Leclerc, assisté par Rochambeau fils. Dès son arrivée sur l'ile, le général rétablit

l'esclavage

dans la partie espagnole, mais lorsqu'il veut le rétablir côté français, les officiers de couleurs rejoignent les insurgés

et les armées françaises sont définitivement battues à la bataille de Vertières en novembre 1803.

1803 - Mort de Toussaint Louverture et abandon de la Louisiane

1804 1er janvier - L'indépendance de la colonie française de Saint Domingue est proclamée par Dessalines.

Elle devient la république de Haïti. Craignant l'appui à l'expédition militaire française des derniers colons

restés dans l'est de l'ile, il fait massacrer toutes ces familles, entre 3 000 et 5 000 personnes tuées.

Sources

- Atlas des premières colonisations par Marcel Dorigny, édition Autrement

J.F.M. - 09/2025